東日本大震災の発生から2年半になろうとしています。日本環境会議という団体のシンポジウムの開催にあわせて、宮城県南三陸町から福島県南相馬市までを回ってきました。

正直、金沢に暮らしていると、震災の風化を感じざるを得ません。原発事故にいたっては(政府の収束宣言とは裏腹に)まだ汚染を出し続けている状況にもかかわらず、被災地から遠く離れて暮らす人の心のなかからは、震災の景色はだいぶ薄らいでしまっているようです。しかし、現地に立ってみれば、まだ広大な被災地が更地化されている作業中であったり、除染中であったり、仮設住宅での暮らしが続いていたりと、2年半経った現在も復旧さえままならず、災害がいまなお続いていることを強く実感します。

さて、日本環境会議のシンポジウムから、私が心に残ったことを1つ紹介します。

「震災と復興――災害弱者の人権と環境権をどう守るか」と題されたシンポジウムで、被災者支援、災害と女性、外国人女性、というテーマの3つの報告がありました。3報告に共通していたことは、被害は社会的弱者に集中すると言われてきたけれど、そうした社会的に厳しい状況に置かれたいわばマイノリティの人たちに、単に目を向けるだけでなく、彼らは地域の人材であり、資源であるとして、積極的に位置づけていこうとする視点でした。

南三陸町保健福祉課で被災者生活支援センターの活動を紹介された本間照雄さんは、東北大学員で博士号をとられて専門研究員にもなっている方ですが、実践的な支援政策に取り組みながら、それらを理論的にも整理されていて、たいへん参考になりました。

被災者生活支援センターの制度設計は、簡単に言えば、被災者でもある町民を生活支援員として雇用し(緊急雇用創出事業)、専門の有資格支援員と被災者の間に入ってもらい、コミュニティの社会資源を活かした地域の見守り活動の裾野を拡げる取組みです。とくに滞在型支援員は、高齢で出不精の人をあえて選び、彼らの地縁力を発揮してもらうやり方をしています。実地だけでなく座学(研修会)での教育訓練もされています。

これは、たとえ生活支援の素人でも、町民は、震災で生き残った意味を考え、町に貢献したいと思っており、被災者と同じ目線で心の痛みや生活の苦しさにいちばん寄り添える適材であるという発想によります。町民の手で被災者支援を行いながら、同時に町の復興を支える人材づくりもする仕組みで、津波で多数の職員が流されてしまった行政の資源不足を補う工夫でもあります。

この話は、震災復興にとどまらず、過疎地域をはじめ、これからの地域福祉を考える上で、たいへん示唆的でした。これまでの福祉国家の思想では、ナショナル・ミニマム(国民1人あたり最低限同じ水準の福祉を保障されるべきだという基準)により、所得の格差を減らすための援助の発想を基本にしていましたが、被援助者が多数の社会となれば、もはや財政的に成り立ちません。これに対して、地域福祉は、社会的弱者は地域の人材であり資源であるという発想、つまりエンパワーメント(empowerment)が基本であるという原則を、この事例は示唆しています。

ただし注意すべきは、これは自助自立を主張する「小さな政府」論とは違うということです。社会的に弱い立場の人が社会的な役割を得て協働する仕組みづくりこそが行政の役割になるという「市民自治」論だと、本間さんは言います。強調されていたことは、「雇用」を創出するのではなく、南三陸町民としての「社会的役割」を創る、ということでした。

「福祉」のあり方とともに、「仕事」のあり方についても、考えさせられます。戦後日本の福祉は、再分配よりも、雇用と所得の基盤となる「産業」の立地を誘導する産業立地アプローチを重視してきました。この政策思想はいまだに根強く、震災復興でも過疎地域再生でも、まず「産業」の振興に焦点が当たります。仕事場がなければ、地域から人が出て行ってしまうからです。ところがその地域社会を支えるための産業振興策が、宮城県の「水産業復興特区」のように、共同体の秩序を壊すとして、地域の社会的対立を生んでいるのは、皮肉としかいいようがありません。

これとは対照的に、南三陸町の事例で示されたことは、「仕事」とは、「雇用」ではなく、「社会的役割」だという視点でした。人はお金が必要だから働くのか。それもあるが、もっと個々人が求めていることは、社会の中で必要とされる役割や居場所なのではないか。これは、高齢者福祉から若者支援、ひいては地域づくり全般を貫く共通項かもしれません。

同じシンポジウムで話された佐々木アメリアさんの報告によれば、南三陸の「外国人妻」は、震災前は「家政婦」的地位に甘んじていたのが、震災をきっかけに日本人家族よりも果敢に行動して周りの見る目が変わり、さらに日本語の勉強を兼ねた介護士の資格の勉強やパソコン教室などに集って、自分たちが町にとって貴重な人材たることを示そうと、たいへんパワフルだそうです。日本人はすぐに国を頼ろうとするが、フィリピン人はそんなこと考えたこともない、といわれると納得で、この異文化効果は被災地では効果的だったでしょう。

このように、地域社会の現場では、たしかに「仕事」が求められているのですが、それは会社が立てられて何人雇用されるかという数字的なものではなく、むしろ1人1人が役割を見いだして行動する地域の社会的な関係性であって、そのような社会的役割に報酬が伴うような経済的な仕組みこそが求められていることがわかります。

東日本大震災は、戦後日本60年の転換点だとよく言われます。しかし、何が変わったのか、変わろうとしているのかは、まだはっきりとしていません。ともかく、被災地の再生の過程が示しているのは、震災被害からの復興の課題だけでなく、実は日本社会を先取りするような先鋭化した地域の問題に直面した姿であり、そこでは、戦後日本の骨格とされてきた「福祉」や「仕事」のあり方の根本的な発想の転換を含む、ポスト福祉国家、ポスト雇用社会の地域的な実験が試みられているのだと、今回あらためて感じた次第です。

ゼミの夏合宿で、愛媛県の内子と松山に行ってきました。目的は農産物直売所の先進事例として有名な内子フレッシュパークからりを中心とした現地調査実習で、今回も多くの刺激的な出会いと重要な教訓がありましたが、そこは学生の共同研究に任せて、ここでは本調査から外れた街角の一場面から。

合宿中日の懇親会を打ち上げて、学生数名と連れ立ってぶらりと立ち寄った二次会の居酒屋が、じつに面白かった。

「地産地消」と入った看板をたまたま見つけ、学生でも大丈夫そうだなと思って、そんなに期待せずに入った、松山の居酒屋です。それが意外と、居酒屋も、人とアイディア次第でここまでエンターテイメントになるのかという、ビジネスの創造性の詰まった空間でした。

ふつう、居酒屋に求めるものは、おいしい肴とお酒、あと雰囲気のいい空間があって、あまり邪魔されずに、人とゆっくり話をできれば満足です。この居酒屋も、そんな本筋を大事にしていますが、しかし、1つ1つの質は高く、そしてプラスアルファがある。

まず、最初の酒の注文を聞いて、持ってくるのが早い。それも、手早く客のテーブルで作ってくれて、出し惜しみなくとくとくと注ぐ。女将が上手に薦めてくれて、出てくる野菜や魚が新鮮で料理の仕方もオリジナル性があって美味しい。そうしながら店員が客と会話して、「石川から来ました」と言っていたら、次のお皿には、いつ作ったのか、「石川さん」の旗が立っていてびっくり。店内のレイアウトはすっきりしているのにディテールが効いていて、小物をきっかけにした話のタネに尽きない。乾杯からデザートまで演出があって、くどすぎず、そつがない。学生が出身地の「ゆるキャラ」の話で盛り上がっていたら、レジを出るときに、それぞれご当地の「ゆるキャラ」をプリントした飴の袋をプレゼントされて、最後は店員一同が温かく店の前まで見送ってくれて、一同すっかり感激して帰路につきました。

金沢の「a.k.a.」さんでも、いつ行っても、料理の演出に創造性があって美味しく、本当に楽しませてもらえるのですが、店舗経営にはまだまだいろんな可能性があるのだなとつくづく感心します。

金沢の場合は、お客さんの側にも一定の文化享受力を求める風土がありますが、この松山の居酒屋の場合は、もっとおおらかで明るいですね。同じホスピタリティでも地域の風土を反映しているように感じました。ここのところ、金沢のしっとりとした玄人好みのもてなし文化に浸っていた私としては、愛媛で感じた人懐こくて元気のよい接遇もまた斬新でした。

ことに女将さんの接客の技量・才能には舌を巻きました。彼女はまだ20代か30歳そこらに見えましたが、話してみると、Iターン組で、東京で大手に就職が決まっていたのを蹴って、松山にやってきたそうです。なんで松山だったのか、と聞けば、「どこで仕事をするかよりも、誰と仕事をするかなんですよ」という答えが返ってきました。

人を楽しませるにはどうしたらいいかをとことん追求し、そのことを通じて自分たち自身が何より楽しんでいて、そして、それが見事に営業・収入につながっている。学生たちもとても感激していたのですが、彼らが一番刺激を受けたのは、居酒屋という業態を超えて、実はこういう働き方をしてみたいんだという「生き様」だったかもしれません。

いま、若い人の働き方のイメージや、居住地選択の基準が、少しずつ変わってきているように思います。一方では、非常に保守的に安定志向が強まっている面がありますが、他方では、安定した所得のための組織の歯車としてではなく、自分自身の社会的目的のための仕事を気の置けない仲間と楽しく実現したいという欲求があって、その間の現実に揺れ動いているようです。しかし、だからこそ、それが形になるときには、このように創造的なスタイルの事業が生まれる可能性があり、その場所は、人とのつながり次第で決まっていく。そのときには、大都市圏より人や地域とのつながりの鮮やかな地方都市が舞台となるのかもしれないな、とあらためて感じた松山の夜でした。ちゃんちゃん。

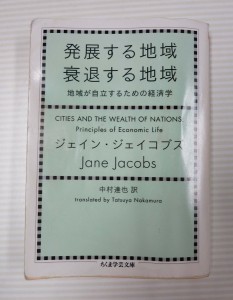

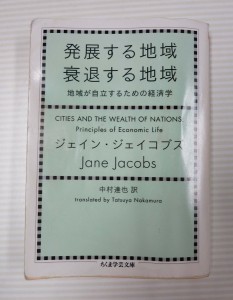

今年度のゼミでは、昨年文庫本になって再版されたジェイン・ジェイコブズのCities and the Wealth of Nations: Principles of Economic Life, 1984(邦題『発展する地域 衰退する地域』ちくま学芸文庫)を読んでいます。

ジェイコブズは都市計画論、都市経済学、創造都市論などに強い影響を与えたアメリカの著名な女性研究者です。彼女の理論は、既存の学問の応用展開ではなく、現実の都市の実態を鋭く観察することから創造された、通念を打ち破るような独自の都市理論です。

豊富な論点がある本ですが、ゼミで議論になったところを1つだけ紹介します。

ジェイコブズは経済の発展は都市で生じるとして、国民経済を暗黙の前提としてきた既存の経済学を批判します。ジェイコブズによれば、遠方の都市の市場、仕事、移植工場、技術、資本の一部だけを利用している地域は、受動的経済にすぎず、本質的に持続的ではありません。これに対して、輸入置換(import replacement)を通じて、「旧来の活動に新しい活動を付加する」インプロビゼーション(臨機応変の改良)を発揮する「都市」の機能だけが、経済を創造的で拡大的なものにすると言います。

注意したいのは、一般の経済開発でよく期待されるように、先進都市の市場に対して商品を輸出することのみでは、「資源供給地域」という受動的経済にすぎないことです。ジェイコブズによれば、都市経済の発展には3つの段階があり、まず輸出して稼得しなければならず、次に稼得した所得によって輸入を増やし、そして輸入したものを模倣して輸入置換するときにはじめて、創意工夫が集中して発揮される「都市」の発展が起きる、と考えます。

では、新しい「輸入置換都市」は、どこから、いかにして生まれるのか。ここでジェイコブズが重視するのは、後発都市間の交易です。先進地と後進地の間の交易はスプリングボードとしては重要ですが、それだけだと「輸入置換」は進みません。なぜなら、先進地から入ってくる商品は技術力が高く、地元の生産物とは「断絶」が大きすぎて簡単には置換困難だからです。そこで、

後発都市は、他の後発都市を必要とします。

後発都市は、先進地から得た技術や製品を模倣し、同種の製品を必要としている、より後発の都市の小規模な市場にそれを提供します。後発都市同士は発展水準が同程度ゆえに、「輸入置換」が進みやすいわけです。「輸入置換」は、輸入を減らすことではありません。「輸入置換」が進めば、その都市は、地元で生産されるようになった輸入品に代わる別の製品を新たに輸入するようになるので、後発地域間での交易はますます拡大します。しかも、それぞれが単なる模倣ではなく、より安価な地元の資源などを組み合わせたり、地域のニーズに応じた機能を付け加えたりするなど、改良を加えることで、先進地の製品にも対抗しうるイノベーション力を身につけていきます。このように、経済が発展するときには「都市」の機能が重要で、それも複数の「都市」が相互関係性を持ち、ある時点に集中・連続して成長することを、ジェイコブズは歴史を踏まえて理論化しました。

以上のような、都市における交易、とくに後発都市間の交易の重要性については、既存の創造都市論などでは実はほとんど触れられていません。佐々木雅幸先生(1997、2007)は創造都市論の源流としてジェイコブズを引用し、都市のインプロビゼーションに言及しています。確かにインプロビゼーションの視点は都市論と職人論を組み合わせるときに重要ですが、実はそれが強く発揮されるのは、同程度の発展水準の都市間の交易があるときだとジェイコブズは言っているわけです。

例えば、沖縄ではなぜ「都市」が発展しなかったのか。沖縄は国内で最大の観光消費地ですが、1人あたり県民所得は最下位です。これは、沖縄では軍事基地の存在や公共事業漬けの問題ももちろんありますが、1970年代に日本という国家に統合されて、周囲に同程度の発展水準の地域のないまま、本土の先進地と格差の大きな取引(輸入置換の進まない交易)を続けるしかなかった条件に規定されていたからだと、ジェイコブズ的には考えられます。沖縄がアジアの1地域として香港や台湾と同水準で交易していたならば、発展ポテンシャルは今とは大きく違っていたかもしれません。

実はジェイコブズは1984年に書かれたこの本で、日本の将来を悲観的に予測しています。日本の中央部には創造的な輸入置換都市が豊富に存在するが、日本列島の北部および南部の周辺地域では輸入置換都市を生み出しておらず、移植工場や政府の財政補助に頼っているため、この国家の統一(先進−後進地間交易)を重視する限り、いずれ中央日本の諸都市を含めて、創造的な輸入置換の源泉は枯渇し、全体として停滞するであろうと。アメリカではジャパン・アズ・ナンバーワンと言われていた時代に、ジェイコブズは冷静に見通していました。

2013年現在の日本を見る限り、ジェイコブズの予言は怖いくらい当たっています。そして、この視点からすれば、日本の停滞の要因は、都市の機能の低下にあります。いくら成長戦略を立てて、円安を誘導して製造業の輸出を増やしたり、海外観光客を呼び込んだり、TPPで自由貿易化したりしても、国家単位で成長を目指す限りうまくいかない、経済の発展は都市間交易を通じた都市単位の活発なインプロビゼーションの機能がなければ続かない、とジェイコブズには指摘されているわけです。

さて、さいごに話を金沢につなげましょう。金沢の戦略として、東京や海外の大都市に地域の文化資源を売り込んでいくことも大事ですが、それだけだと先進−後進地交易にすぎません。ジェイコブズ的な視点に立てば、後発都市間の交易こそが重要です。北陸地域の他都市、あるいは、アジアの国々の地方都市など、発展水準が比較的近いところと相互交易を進めることが課題になります。例えば、金沢のデザイン系建築設計事務所が連合して中国の大連で事業を展開していますが、金沢で輸入置換された文化的技術をより後発の都市に輸出しているわけです。その次には、大連などで独自の技術の改良が加えられて、今度はそれを金沢が輸入すれば、互いの輸入置換は加速するでしょう。

工芸でも同様です。金沢や石川の伝統工芸を世界の富裕者に売っていく話ばかりでなくて、世界の先進的な工芸技術を金沢が輸入し、それを輸入置換しつつ、地元の技術と組み合わせるなどして改良を加えて、今度はそれを輸出するという相互交易のプロセスをもっと検討してもよいかもしれません。

金沢が登録されたユネスコのクラフト創造都市のネットワークは、実はそのように発展させることを期待されています。ユネスコの創造都市のホームページには、「都市は文化の港である」という一文があります。これは、都市間の相互交易を通じて都市の創造性が発揮されるとしたジェイコブズの思想が込められたメッセージでしょう。

いきなりゼミ室から離れてしまいますが、年度末に行ってきたカリフォルニアの調査から、中心市街地活性化論への示唆を1つ。(これは、2013年4月16日に株式会社ノエチカのオープニング記念トークで話した内容に少し手を加えたものです。)

今回の旅行の目的は、米国カリフォルニア州で1990年代から取り組まれてきた環境ビジネスの振興が、今日どのような段階にあるのかを調査することでした。カリフォルニア州では、再生可能エネルギー比率を2020年に33%にすることを求める規制や、ゼロ排ガス自動車規制、クリーン燃料規制など、強力な環境規制がスケジュール化され、これらが需要サイドの後押しになって、グリーンビジネスが猛烈なブームになっています。それも、ベンチャーキャピタルの投資を受けて、技術的なイノベーションが極めて活発なのが特徴で、新興の環境系メーカーが巨大プロジェクトを手がけたりするダイナミックな動きになっています。

いろいろ興味深い情報を入手しましたが、そのなかで今回紹介するのはロサンゼルスのまちづくりです。

ロサンゼルスは、ご存じのように、代表的な自動車のまちで、交通渋滞と大気汚染の代名詞となってきました。この構造を転換しようと、1980年から売上税を原資とする公共交通導入のプロジェクトが始められたのですが、その推進主体となったのがダウンタウンのビジネス団体でした。なぜなら、かつてロサンゼルスの産業の中心であったダウンタウンは、自動車化に伴う都市のスプロール化のために長期的な衰退に陥り、郊外都市の成長に対して、空洞化とスラム化による地位低下が著しかったからです。

それから30年以上経った2013年現在、野心的な自動車排ガス規制の成果によって、大気汚染の数値は劇的に改善し、公共交通も着実に根づいています。ダウンタウンにはモダンな音楽堂や現代美術館が建設され、新しいランドマークになっています。しかし、自動車の数自体は増え続け、交通渋滞と中心部の貧困はあまり改善していません。

そこで、現市長のイニシアティブで始まったのがClean Technology Los Angelesです。これは、リトル・トーキョーに隣接した空き家だらけの倉庫街の活性化と、ハイテクのグリーンビジネスの振興とを、同時に政策統合で進めようとする試みです。かつてニューヨークのSOHOがIT産業の集積とともに再生したように、ロサンゼルスはClean Technologyビジネスの集積で都心再生を狙っています。環境ビジネスを中心市街地活性化に活かすという発想は、私の知る限り2010年代の新しい展開です。この背景には、「ものづくり」のデジタル化が進み、ハイテク「ものづくり」はかつてのIT産業と同様に、「デスクトップ」から始められるスモール・ビジネスになったという変化があります。とくに技術系企業の立ち上がりにおいては、郊外の大きな工場敷地よりも、才能の集まる刺激的な界隈のほうが起業家に好まれるわけです。

この界隈の再生の出発点になったのは、他の多くの事例と同様に、古い産業ビル群の独特の雰囲気に惹かれて集まってきたアーティストの居住であり、また、倉庫を利用したリノベーションのカフェが人気を博したことにあります。クリエイティブな人たちが集まる雰囲気ができてきたところに、ロサンゼルス市、大学、商工会議所等が連携してClean Technology専門のインキュベーション(企業支援)施設を整備しています。近い将来、共同で利用可能なClean Tech製造センターと、技術デモサイト、R&Dラボ、会議施設の揃ったイノベーション・キャンパスの整備も計画されています。

さて、このロサンゼルスの取組みを見て、金沢のまちづくりについても考えさせられました。私は、これからの金沢にとって大事なことは、一言で言えば、「まちなかに産業を」だと言ってきました。ただし、このときの「産業」とは、製造業ではなく都心立地型の多様なビジネスサービスの集積を、ずっとイメージしてきました。しかし、ロサンゼルスの調査でわかったことは、いまや製造業が都心回帰する時代になってきたということです。

金沢の都心再生は、文化的公共空間を整備してきて素晴らしい成果をあげていますが、産業面が弱いです。私は、中心市街地活性化を商業や観光だけで語るのは間違いで、中心部の本来の経済的機能とは、集積効果で新しい文化や産業を創出する力にこそあると考えています。都心の求心力は産業の集積、つまり、生産、分業、取引によって生まれます。中心部が「消費」の空間になってしまうと都市は成長力を失います。消費はつまるところ、人口並み程度の市場にしかならないからです。これに対して、ビジネスを相手にするビジネスは、分業が高度に複雑になるほど成長していきます。

金沢の歴史を振り返ってみれば、かつて津田駒工業が力織機の製造を始めたのは、現在の金沢21世紀美術館の少し裏手あたりの茨木町でした。渋谷工業も中村留精密工業も新竪町で創業しました。金沢の中心部には、新しい産業を次々と生み出す力があって、それが今の金沢経済の基盤を創ったのです。しかしいまは、ハイテク企業はより広い土地を求めて、市外のほうへ移転してしまいました。そのため、金沢市の中心市街地活性化で、都心の「ものづくり」機能が注目されることはほとんどありません。

ですが、知識産業の段階が進んで、サービス経済化からITそしてデジタルものづくりへと、流れは一巡しています。都心インナーシティの文化力豊かな空間に、職住近接で小さな産業がたくさん集まり、先端的なものづくり産業を育む段階へと、再び機会は再び巡ってきているのかもしれません。例えば、都心の空き店舗や空き家を利用して、デザイン系「ものづくり」企業が次々創業するといった状況を想定できなくもないわけです。ただし、これが実現するためには、少なくともロサンゼルスで取り組まれているように、産官学の協働によって、戦略的な仕掛け作りが必要となるでしょう。

いちばん続けられること、を考えた結果、大学のゼミや研究会での議論や思いついたことをぽつぽつ書こうと思います。

1回目は、先週行った卒論報告会から。

私は金沢大学で地域経済論という分野を教えていますが、学問としての地域経済学はさておき、学生にとっては、地域に関わることなら何でもありです。なので、毎年、本当にいろいろなテーマの卒業論文が出てきて楽しいです。そんななかから、面白かった論点を拾ってみたいと思います。

Iさんの卒論研究は、文化芸術団体の経営と公的支援に関するテーマで、橋下市政下でリストラの対象にされた大阪市音楽団とオーケストラ・アンサンブル金沢の比較でした。

全国各地の音楽団は、主に事業収入と公的支援とその他民間支援・助成で成り立っていますが、その構成比はさまざまです。オーケストラ・アンサンブル金沢は事業収入が約4割、公的支援が約4割、その他2割弱ですが、大阪市音楽団は事業収入5%に対して公的支援が9割を占めています。これは市営の音楽団として営利活動が制限されている事情によります。いずれの団体も事業収入だけでは成り立たず、公的支援が欠かせません。

けれども、特定の文化芸術団体にどれだけ公的支援できるかといえば、今の財政制約は厳しいのも実情で、大阪市の橋下市長は「公で抱える必要があるとしても(吹奏楽だけを)特別扱いすることはできない」として、いきなり廃止を決めました。これはたいへん乱暴な意思決定ではありますが、とはいえ、どういった芸術団体に公的支援すべきかという政策根拠が曖昧であったことをはからずも示しました。

では、公的支援を必要とする文化芸術団体の存続を、どのような論拠で考えたらよいでしょうか。Iさんの議論は次のようなものです。文化芸術団体の活動は、文化芸術に関心のある層に対する「コアな文化芸術活動」と、子供達や地域住民の文化芸術意識を啓発する「アウトリーチ活動」に分けられる。前者は市場で成立するが、後者は文化享受の機会を広げる社会的役割があり、低価格・無償での活動が期待されるため、市場では成立しない。もし、後者のアウトリーチ活動が弱まると、文化芸術に関心を持つ裾野が薄くなってしまうので、前者も成立しなくなってしまうことになる。

ここでIさんは、衛紀生氏の「レジデントシアター」構想を引用します。文化芸術団体が地域住民の文化享受能力を育て、文化享受能力を高めた地域住民が地域の文化芸術団体を支える(高い価格で消費する)サイクルを想定できるとき、文化芸術団体は私的な欲求を充足させると同時に、「社会的な価値財」であって、住民のコンセンサスの下で一定の公的支援が正当化される、という論理です。このとき文化芸術団体は、事業収入と公的支援のバランスで成り立つことを認められます。

そして、このサイクルに近い事例として、Iさんはオーケストラ・アンサンブル金沢を取り上げます。オーケストラ・アンサンブル金沢は、コアな文化芸術活動だけでなく、アウトリーチ活動にも熱心なのですが、それは単なる社会奉仕ではなく、お金を払って文化芸術を支える将来の観客層を育てる活動になっていると分析されます。

実際にオーケストラ・アンサンブル金沢がそこまで理想的な運営をできているかはさておき、公的支援の根拠には文化享受能力の高い地域住民のコンセンサスがあり、文化芸術団体自身がそうした地域との関係を自覚して活動を積み重ねることなしには公的支援の根拠は継続しないという、動的な政策基準の枠組みにはそれなりの説得性があります。

金沢には「消費」を通じて芸能を支える旦那衆文化が歴史的に存在してきました。オーケストラ・アンサンブル金沢のケースは、幅広い住民層がいわば「小さな旦那衆」の集合体となって現代的な文化芸術活動を支える、そういう地域の関係性を創り出そうと工夫している訳です。これは、個人的欲求の対象として文化芸術の鑑賞があるという市場主義の消費観と比べて、少々高くても地域の文化芸術の蓄積のためには対価を払うという、精神的に厚みのある消費観が想定されていて、非常に金沢らしくて面白いと思いました。